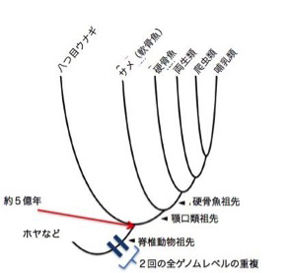

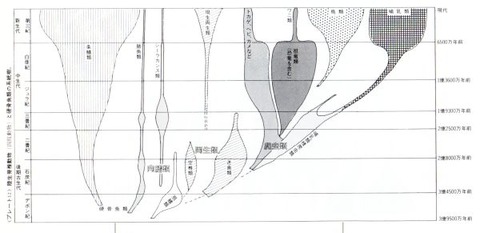

① ナメクジウオのレベルでの三脳構造の確立。② ヤツメウナギのレベルでの前脳前方への外套の形成③ 魚類(顎口類)のレベルでの外套の翻転と終脳の形成

カテゴリ: 40 自然科学

魚の終脳は単純な嗅脳ではない

付録

「魚類の終脳における感覚表現」の付図を転載したもの。

終脳と外套は同じものをさすが、「外套」は前脳を発生学的原基とすることを強調する意味で用いられる。「※」が視床、間脳と書いてあるのが視床下部に相当する。

B は前額面を描いたもので、背側野が外套、腹側野が外套下部となる。将来、外套は大脳皮質、外套下部は大脳基底核に発展していく。

ナメクジウオ→ヤツメウナギで脳構造は完成した

2005年に雑誌に掲載されたレビューであり、若干古いかもしれない。また後脳に興味の中心があり、終脳については多少及び腰かもしれない。しかしこれだけわかりやすく書かれた解説はなかなかない。終脳関連部分だけをかなり端折って紹介させていただく。

ブリタニカの「脳」記事が出色

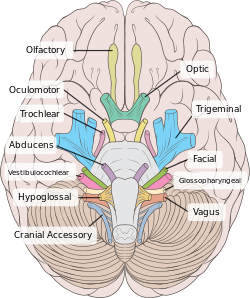

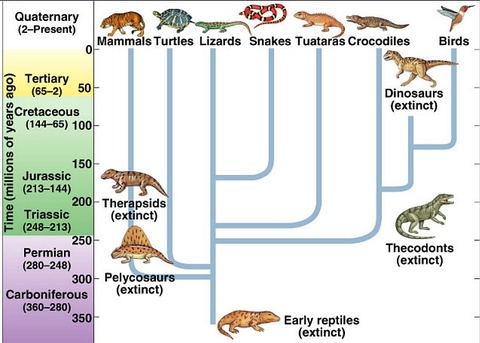

無脊椎動物では一般に頭神経節が脳にあたるヤツメウナギなどの下等脊椎動物では脳は管状で,菱脳,中脳,前脳の3つの領域から成る。高等脊椎動物では変形するが,3つの領域は残される。菱脳は後脳と延髄から成る。延髄は自律神経の中枢である。後脳は構造的に小脳と橋に分れる。小脳は筋肉の動きを円滑にし,体の平衡を保つ。橋は情報伝達の役割のみである。中脳は視葉と呼ばれ,魚類と両生類では知覚統合の中枢として働く。爬虫類と鳥類でも,知覚統合に大きな役割を果している。しかし哺乳類では、何の積極的役割も果たしていない。前脳は間脳と終脳から成る。間脳はさらに視床と視床下部に分れる。視床は延髄と大脳の中継地である。視床下部は性衝動,喜び,痛み,飢え,喉の渇き,血圧,体温,その他の内臓機能の重要な司令中枢である。終脳,すなわち大脳半球は下等脊椎動物では嗅葉の一部である。高等脊椎動物では大きく発達し,脳の複雑な機能に関与する。

円口類と顎口類の間に飛躍はない?

(理研では)円口類にはないと考えられてきた「内側基底核隆起」ならびに「脳菱唇」と呼ばれる2つの領域が実は存在していることを突き止めた。脊椎動物の脳の基本構造は5億年以上前にすでに成立していた可能性がある。

私の考えるにはMGEを“大脳の最も腹側の領域”と考えるのは、時間軸上を転倒した発想である。発生学的事実は前脳の背側に内側基底核隆起(MGE)が隆起し、そこを母体に大脳が増大していくのである。

17Mar.2019

あらためて読み直したが、相変わらず強い抵抗を感じる記事である。

この絵(比較図)で最も印象に残るのは、ヌタウナギがヤツメウナギとは隔絶しており、限りなく高等動物に近いということだ。これほどまでに異なる生物が、同じ円孔類というカテゴリーの中に包摂されてよいのかと思う。

本当だろうかという疑いを拭いきれない。これが科学好きとしては健全な心理だろう。

もう一つは、系統発生と個体発生を混同していないだろうかという疑問だ。個体発生をやる人はどうも遺伝子が発現する過程を逆追いして、「ほら、ここにあるじゃん」という言い方をしかねないような気がする。

いずれにしても、この研究を前提とする限り、ヤツメウナギとヌタウナギの間の、脳革命とも呼ぶべき懸隔をどう埋めていくかという、気の遠くなるような作業が残されることになる。

顎口類において脳の原形が出来上がった

円口類から顎口類への飛躍

顎ができる、つまり獲物を適当な大きさに噛み切れるという能力は、脊椎動物に巨大な可能性を与えたようだ。この咀嚼能力の獲得に関連してさまざまな能力が開発される。それが脊椎動物を生物界の王者に仕立てたということのようだ。

脳の続発性変化が幾つか取り上げられているが、それ以上の言及はない。

咀嚼・嚥下に関わる運動神経、獲物を探し、殺し、食べるための脳の発達。とりわけ嗅脳→終脳の転化と狩猟関連神経の髄鞘化、この2点が強調されている。

「かなり私の認識も一気に進んだな!」という実感がする。

魚の脳 適応拡散と進化に関する情報

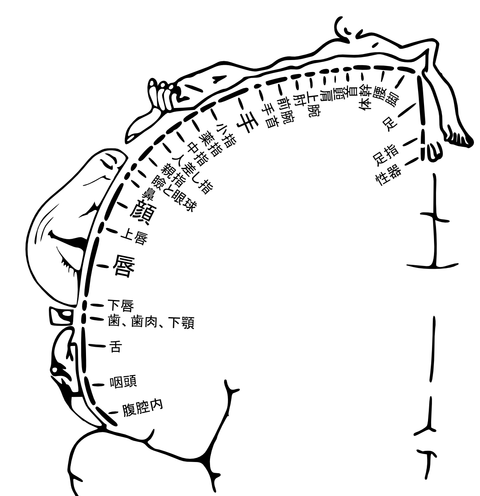

※視覚に依存するカワハギでは、視覚を受け持つ視蓋がとても大きい。

※魚には味蕾が身体の表面にもある。コイにはその味蕾がヒゲに多数あります。味蕾でキャッチした情報は「顔面葉」で処理される。コイの顔面葉は大きい。

※ゴンズイは左右にヒゲを4本ずつ持つ。その顔面葉にはヒゲに対応した「地図」がある。そのため獲物の位置がわかる。

※フナ: 咽頭に味覚がある。これが迷走神経の迷走葉に送られて処理される。コイの顔面葉は迷走葉の中心に位置する

※ヒメジの顔面葉はヒトの大脳皮質のように層状構造をしていて、しかもしわが入っています。大量の感覚と運動系の情報を処理するために大きな面積が必要なためです。

以下略

「ニワトリが先!」に決まっている

スリランカで「赤い雨」が降った。調べてみたら赤い雨の正体は褐藻だった。ただしこの褐藻はかなり変わった形態をしていて、細胞膜が極端に厚く、破砕するのさえ苦労するほどだった。赤くなった原因は葉緑体が変性して赤くなったためだった。

というのが、基本的なストーリー。

番組では、褐藻がここまで形態を変化させたのは、褐藻をふくんだ塵が宇宙まで巻き上げられてさまよっていたのがなにかの拍子に落ちてきたのではないかという推理を展開する。多分狂言まわりだと思うが、「これは地球外生命だ」というインド人のおじさんも登場していろいろと賑やかだ。そのせいか話が散漫になっていくのが難点だ。

まぁそれはいいのだが、この番組、話のついでに生命誕生の秘密までことがおよぶ。

そこで深海熱水の話や渚の浅瀬までいろいろと登場するのだが、最後のポイント「生命とは何か」のところを素通りする。こいつは困ったものだ。

生命の本質はいろいろに規定しうる。自己と他者の区別。異化を拒否し同化に固執する過程。生命の再生産過程などさまざまである。

なかでも「個体維持と種の維持のどちらが生命にとって本質なのか」というのが究極の議論になる。このどちらをとるかで学者はタンパク質(酵素)陣営と核酸陣営に分かれる。

シロウトから考えれば、「そんなの考えるまでもなくタンパク質でしょう」と言いたいところだが、結構核酸陣営もしつこい。たしかにリボゾームのごつい姿を見ているとそんな気もしてくるのである。

とにかくこちらはひたすら勉強する側でいるしかないが、変なインド人が出てきたときに「ちょっと待てよ」くらいの勘は働かせられるようになっておきたいものである。

タマゴを見て「これはニワトリだ!」という人はいない。タマゴが先というのはレトリックに過ぎないのである。

エジプトの太陽光発電

赤旗の記事を膨らませたものです。

ちょっと、単位に疑問がありますが、かなり大きなプロジェクトであることは間違いありません。九州の話でも話題になりましたが、ベースロード電源との配分、揚水発電との組み合わせ等が必要な、「扱いにくい電力」であることは間違いありません。エジプトだと淡水化プロジェクトとの組み合わせがもっとも有望なのではないでしょうか。

水素プラントが早く実用レベルまで達することが望まれるでしょう。

ニューロチップとは

ニューロチップとは、集積回路を組み込んだ半導体チップ(LSIチップ)のことです。

音声の信号化と言語化の5つの段階

まず私見から この分野は百花斉放の状態となっているので、さまざまな用語をきちっ と定義づけた上で使わなければならない。

「言語」を発生学的に構造化しておく必要があると思う。 爬虫類→鳥類の進化はとりあえず脇においておいた上で、両生類→哺 乳類→霊長類→現生人類→視覚性言語(文字)という流れの中に言語 の発生と進化を見ていくことが必要だ。

1.音を発生し信号とする

実体:

これが最初の「言語」の萌芽であろう。昆虫の多くは声ではない 、声帯を使わない音を発生させる。

目的:

それを他者との伝達の手段とすることにおいて、それは信号と なる。

矛盾:

それは自己の存在を自ら暴露することであり、「捕まえる=逃げ る」行動の集積としての生命活動からすれば大いなる矛盾である。そこ には、「求愛」などなにがしかの理由が存在しなければならない。

2.声が主要な音声発生装置となる

実体:

「声」は気道の入口部で、食道との分岐部に当たる。元は嚥下 時の誤嚥を防ぐための蓋なのではないだろうか。それが空気の出し入 れの際に笛のリード様に動くことが発見され、それを鍛えることによって 声が生まれたのだろう。 声は両生類以後のすべての陸生動物に共通する生体機能であり、使用法もほぼ共通する。

目的:

声は高低、強弱、長短という要素を操ることにより、他の音より もはるかに多くの意味をもたせることができる。しかしそれにふさわしい 使い方は、その必要性が発生するまでは生じない(求愛を除いて)

矛盾:

優れた伝達媒体を持ったが、食物連鎖の下方にいる限りは宝 の持ち腐れ。むしろ退化する可能性もある。

3.声が信号として多様化する

実体:

ハード的には変化なし。繰り返しや遠吠え用の長音など使い方 に工夫。

目的:

おそらく、哺乳類の中でも比較的後期、狼とかハイエナのような 集団狩をするグループが出現するまでは無意味であったろう。周囲一 般に対する発信のみならず、群れの内部に対する対自的発信が分離する。言葉の厳密な意味においてのコミュニケーションということになる。

矛盾:

他者一般から集団的自己(群れ)の分離、そこにたんなる信号 にとどまらないニュアンスの発生。

4.さまざまな音声信号の言葉→言語への整序

実体:

霊長類から猿人→原人への進化。頭頸部の直立により発声器官としての声帯の構造が確立する。 母音と子音の組み合わせにより、ほぼ無限の「言葉」体系が出来上がり 、強力な意志伝達手段となる。 猿人→原人→旧人→サピエンスの経過を通じて脳容量は3倍化してい る。その半分はウェルニッケとブローカ中枢、言語活動のための記憶装置の 増大によると思われる。

目的:

群れより大きな集団(社会)への適応。信号を送るだけでなく受 け取る側にも同等の知能が求められる。

矛盾:

教育と強制なしに成り立たない信号系。集団の媒介から、集団 の形成へ。

5.読書・書字言語

実体:

人間の本質的能力を超えたところに存在する超言語。聴覚性言 語の完成後に、それに付随する形で形成される。 読書・書字能力の有無は脳容量と相関がない。読書・書字能力は聴覚 言語とは違い、ありあわせの脳神経を活用する形で形成される。

目的:

情報量は格段に多く、記録性に優れる。ただしそれを活用でき るか否かは社会の活動力により決まる。

矛盾:

視覚性言語は著しい社会的不公平を伴う言語である。多分現在も人類の3分の1は事実上の文盲ではないだろうか。この社会的不公平を取り除く活動なしに視覚性言語の発展はありえない。

しかし今日の世界において視覚性言語こそが科学・技術・経済・思想の発展の原動力であることも疑いない。このように二重の意味において、視覚性言語はすぐれて社会的な言語なのである。

言語の出現を巡る深い断絶

言語と人工知能

人工知能(AI)はスーパー文字言語と考えられ、膨大な文字情報を活用できる可能性(第6段階?)を秘めて いる。グーグル検索はその初歩的第一歩であろう。が、その力をどう個性化、 特殊化し、具体的成果として引き出すかは未解決だ。それにグーグル検索には強力さと同時にいかがわしさも感じることがある。

と前置きが長くなった。

本文に入る。と言ってもあまり大したものではない。2007年の出版で、すでに古くなっているということもあるのかもしれない。(「脳研究の最前線」というブルーバックスの一章)

最初の「言葉の定義」というのは、次のように記載されている。

まぁそんなところでしょう。ただこれは実体論的・構造的観点から見た規定であり、目的論的規定や過程としての言語活動論から見た定義は抜けているので、これだけでは不十分と言わざるを得ません。

鳥のさえずりについて

この点について、岡ノ谷さんは大変面白いことを述べておられる。

私なりに解釈すると、鳥は喋る前に歌った。それには2つの理由がある。

一つは歌う能力を獲得したから歌っていること、歌う余裕ができたから歌うようになったということ。野生の鳥が飼育されて歌うことを強制されると見事に名歌手に変貌するそうだ。野生で厳しい食物連鎖の暮らしの中にあっては、歌の名人になる前に襲われてしまうらしい。

もう一つは、鳥は歌ったりしゃべったりする身体的能力は持っているが、喋ることはできないということだ。

彼が歌い喋る能力を発揮するチャンスは、歌う場面でしかない。上にも書いたとおり直立することで獲得した多彩でニュアンスに富む発声能力は、求愛みたいな場面で「無駄遣い」されるだけであり、とりあえずは無駄なものである。

さえずる能力はオバサン方の井戸端会議のためだけでなく、世界を進歩させ暮らしを良くするためにも大変重要なツールになるということが「発見」された。それは長年をっけて進歩したのではなく、ある日突然に発見された。脳神経がそれに対応して発達するのはその後の話である。

それを発見したのは人類のみである。

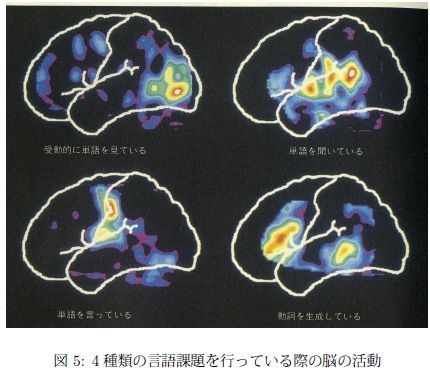

ピーターセンらの実験

“CPU” リテラシー

Zen2について

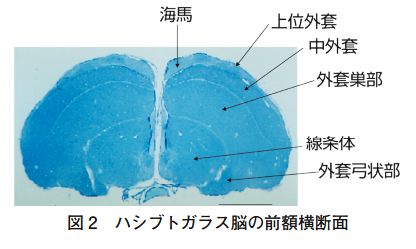

渡辺 茂「鳥脳力」の摘要

少し他の論文で補充しています。

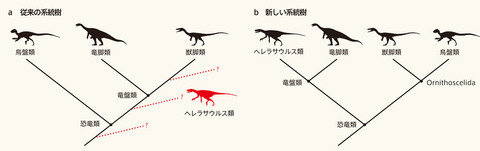

はじめに なぜ鳥か

その人達が、鳥というのは基底核が発達していて上手に空を飛べて本能的な行動はちゃんとできるけれども、皮質が薄い、だから行動の可塑性がないというウソをでっち上げた。哺乳類の脳と比較しても、皮質と思われる部位が非常に薄いわけです。その中に丸い構造体があるのでこれはきっと基底核に違いない、線条体に違いないということで、これは全部 “striatum” という名前を昔の解剖学者がつけてしまった。

鳥の大脳は、哺乳類の大脳皮質のそれぞれの層に対応した部分が、層をつくらずに固まりをつくって存在している。いままで基底核と考えられてきたのは、そうではなく皮質様神経だという事になってきた。

とても良い文章です。この人は慶応の文学部を出てからこの世界に飛び込んだ文系人なので、物事をざっくり捕まえる力を持っています。私はこの文章から「ユニット型とモジュール型」という分類を考えつきました。

宇都宮大学農学部の杉田昭栄先生は、もっとリアルに鳥(とくにカラス)の脳を研究する理由を述べています。1.鳥類は人間と同様に昼行性で、視覚を主体に認知活動を行う。(したがって勤務と矛盾が少ない)

2.サルはお金が高いし管理が大変だが、カラスはキャンパスでも捕まえられる。(動物愛護論者の抵抗も比較的少ない)3.構造的には人間とかなり違っているが、哺乳類よりもはるかに類似した行動をとる。この違いと類似の相反関係が面白い。これを「平行進化」と呼ぶ。 異なった種において、似通った方向の進化が見られることを指す。

4.人間だけの特質と言われたものが鳥にもある。カラスは道具を使うし道具を作ることもできる。鏡に映った自らを認識したり、未来に向けて計画的に動いたりする。だからカラスを調べることは人間を調べることでもある。

鳥の脳

によると、コンゴウインコの脳はクルミくらいです。一方霊長類の中で最も原始的と言われるマカクザルの脳でもレモン程の大きさがあります。「流石に霊長類にはかなわないか」と思うかもしれません。しかし脳神経の密度はインコのほうがはるかに高いのです。霊長類に比べて2倍、ラットやマウスに比べて2~4倍とされます。インコの脳神経細胞はマカクザルを越える数なのです。

鳥の大脳は外套と呼ばれます。以前は線条体と呼ばれていましたが、不正確であることがわかったため、いまは使いません。

外套は①本能的な学習能力を司る弓外套,②訓練あるいは経験によって学習する巣外套,③連合野に相当する高度で総合的な知的判断を行うための中外套。総合的な知的判断というのは、たとえば,クルミを車に轢かせるなどの行動です。そして④人間の前頭前野に相当する高外套などに区分されています。

脳の大きさは可塑性である可能性があります。さまざまな鳥を飼育下で繁殖させ、脳の大きさを比較したところ、21種中、16種で脳が小さくなったと報告されています。平均減少率は20~30%に達しました。

鳥の脳力

以下の記述は実験による評価なので、サンプルや環境などの設定法により異なっているかもしれません。

数の理解力: ハトは5まで、セキセイインコは6まで、ワタリガラスは7まで。

記憶力: 記憶には、感覚記憶と短期記憶、長期記憶がある。感覚記憶は数秒で動物による差はない。短期記憶は、人では20秒程度で記憶できる種類は7±2。鳥では数秒~十数秒とされる。長期記憶は、カラスは必要であれば、少なくとも12 ヵ月間は記憶できる。貯食性の鳥は多くの貯蔵場所を長期にわたって記憶する。

道具の制作: カラスは針金を曲げてフックを作り、餌をひっかけて取り出すことができる。

カラスの特殊性

鳥の「脳力」ランキングは下記のようになっています。

2.オウム

3.フクロウ・キツツキ

4.スズメ

5.ニワトリ・ハト(劣等)

カラスの脳は他の鳥類の脳とは全くレベルが違うといわれます。カラスのは「羽をもった霊長類」と呼ばれることもあります。

カラスの脳重量は10グラムでニワトリの3倍。脳全体に対する大脳の比率は80%、ニワトリでは50%です。カラスの神経細胞数は、ニワトリの約3,300個に対し、19,500と約6倍の密度。これは外套の占める割合が高いからです。

脳の設計思想は、鳥型脳のほうが優れている

鳥脳が優れているのはあたりまえ

小型化とユニット化

人間はモジュール化でネットワーク勝負

哺乳類の視覚動物化

やがて哺乳類は日の当たる時間に日の当たる場所に出て、樹上に登り身を晒しながら生きるようになった。そのため一度捨てた視力の再獲得が必要となった。必要なことは昼行性視力(色彩をふくめた)、遠近識別(前方視)である。

霊長類と視覚脳の形成

霊長類は機能を転用したり、大脳皮質を急成長することで補ったりという変則的な発展の途を探るしかなかった。それによって結果的には鳥を上回る視覚脳を実現したのである。

大脳の後ろ半分は視覚処理のためにだけ発達した。しかしそれは、聴覚性言語と結びついて読み書き脳力をもたらした。これは鳥脳のとうてい及ぶところではない。

霊長類は毒ヘビに弱いゆえに進化した

「ヘビ検出理論」というのを名古屋大学の河合さんという人が一生懸命推している。

アメリカのイスベルという人が提唱したらしいが、どうも眉唾な感じがする。そこでとりあえず、河合さん以外の人がどう見ているのかを調べてみることにした。

Eeek, Snake! Your Brain Has A Special Corner Just For Them という紹介記事で、一般向けの解説。日本語にすると「“キャー、蛇だ!” 人間の脳には特別な領域がある」

イントロ

1992年、人類学者のLynne Isbellを乗せたトラックは、ケニア中部の谷間を走っていた。そのとき突然何かが彼女を凍りつかせた。

「私の目の前にコブラがいました。そいつは鎌首を持ち上げていました」

イスベルはUCデービス校の研究者だった。彼女は20年もの間ケニアで人類学の研究を続けて来た。しかしイスベルは、彼女の覚醒した脳がこのような形でコブラと向き合ってパニックになってしまうなんて考えたこともなかった。

「最初は運が悪いと思ったけど、今は運が良かったと確信しています。それは私の視覚システムが、6000万年の霊長類の進化の歴史を反映しているからです」

その答えは猿たち(霊長類)の視覚の進化とつながっている。またそれは脳の一部、視床枕の進化と結びついている。彼女はそのことを全米科学協会誌の短報で説明している。

彼女はなぜ凍りついたか…イスベルの説明

コブラとの遭遇後数年して、イスベルは次のような理論を考え出した。すなわち、ヘビこそは人間や霊長類が良いビジョンを進化させた主な理由なのだ。

彼女は言う。

「霊長類は前方視する目を持っています。それは優れた奥行き知覚をもたらしています。その他に、霊長類は哺乳類の世界では最高の視力があり、色に対する感覚も優れています。なぜでしょう。それには何らかの説明が必要ではないでしょうか。

有毒なヘビがたくさんいる世界では、霊長類は、他の場所の霊長類よりも視力が発達しています。マダガスカルのキツネザルの視力が霊長類で最悪なのは偶然ではありません。有毒の蛇がいないからです」

ヘビが霊長類の視力を良くしたことの証明

しかし、霊長類の視覚系が実際にヘビを検出するために進化したならば、その脳には生物学的証拠があるはずだ。

そこで彼女は、蛇のいない環境で暮らす日本のマカクザルの脳を研究した。

サルに蛇、顔、手、単純な幾何学的な形を提示し脳細胞の反応を測定した。その結果視床枕のなかで注目すべき変化を発見した(視床枕は脳、視覚系の一部で、人、類人猿、猿に特有のもの)

イスベルは語る。

そこには蛇の画像に非常に敏感で、霊長類の顔を見せたときよりもはるかに強く反応したニューロンがあリました。

サルや他の霊長類は顔にたいして非常に敏感に反応するので、それよりも強く反応するというのは驚くべきことです。

この発見は、以前彼女がケニヤでコブラを見たときの体験を説明しているようだ。

このような反応は、私たちが対象を意識してなくても対応できる迅速かつ自動の視覚システムです。

霊長類のヘビショックは確認済み

この発見は、霊長類のヘビ恐怖を研究する人には驚きではない。ノースウェスタン大学の臨床心理学教授であるスー・ミネカは、「このようなことが起こっていると疑われる人がたくさんいる」と話す。

この研究では、サルの脳反応が本当にヘビを恐れているか、サルが有毒な爬虫類を認識する潜在本能を持っているかどうかは確定できない。

確認されることは、猿と人間が進化の結果ヘビを恐れる脳を持つようになったということだ。

感覚ヒゲは前脳と無関係のソフト的産物

前脳は中脳、後脳と同様にまずもって感覚情報の集中点だ。中脳が視覚のセンターであるのと同様に、前脳は嗅覚とおそらくは感覚ヒゲのセンターだったのではないかと思う。

ヒゲの物理的刺激は毛根の受容器細胞により検出される。この刺激情報は一時求心性線維の神経線維束を経由して三叉神経核の主知覚核に達する。三叉神経核からはニューロンを換えて視床核のVPMに伝達され、さらに視床核から大脳の体性感覚野のヒゲの感覚領域につながっている。これまでの研究によると、ラット大脳皮質の一次体性感覚野で、ヒゲの感覚情報処理に用いられる皮質面積は非常に大きいとされる。その体性感覚野には、顔面に生える太いヒゲ(洞毛)情報を処理するバレル(樽)と呼ばれるモジュール構造が存在する。

解説

結論

結局わかったのは、ヒゲ感覚はより敏感ではあるものの、所詮は皮膚感覚の延長であり、特殊な仕掛けではないということだ。触覚一般ではない特殊な知覚ではないかという私の予想は、残念だが、外れていた。

ヒッグス粒子観測の新たな展開?

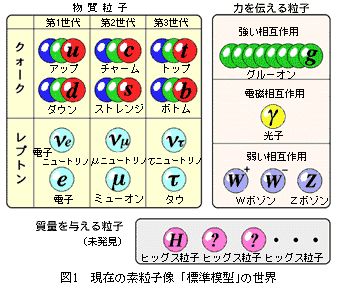

ということでいちばん右下にいるのがヒッグス粒子で、これが他の粒子に質量を与えるとされる。言ってみればこの表はまさにヒッグス粒子のためにあるといっても過言ではない。ニュートンのリンゴはここに落ちてくるのである。

ヒッグス粒子は通常は真空のなかに潜んでいますが、加速器実験によって高いエネルギーを得た真空に一瞬だけ姿を現します。

最初、宇宙は高温で真空で、「ヒッグス場」によって満たされていました。すべての粒子は質量ゼロで、その真空の中を高速で動き回っていました。

このため粒子がヒッグス粒子と結合し、“重さ”を獲得します。これはすべての粒子について平等に起こるわけではなく、ヒッグス粒子との結合が強い粒子ほど多くの質量を獲得し、その結果重くなります。

ヒッグス粒子はその他の素粒子に質量を与えたあと、みずからも物質を構成する素粒子の一つになります。その素粒子とは、フェルミ粒子グループの一種である「ボトムクォーク」です。ヒッグス粒子はみずから崩壊し、二つの「ボトムクォーク」のペアーとなります。

ボトムクォークなどのフェルミ粒子には、質量の小さい第一世代から、質量の大きい3世代まであります。…一方、力を伝える素粒子のグループもあり、こちらはボース粒子と呼ばれます。

なにか訳のわからない写真が掲載され、その説明にこう書いてある。

ヒッグス粒子がボトムクォークのペアに崩壊した。ヒッグス粒子とともにW粒子が生成されるが、このW粒子はミュー粒子とニュートリノに崩壊する。

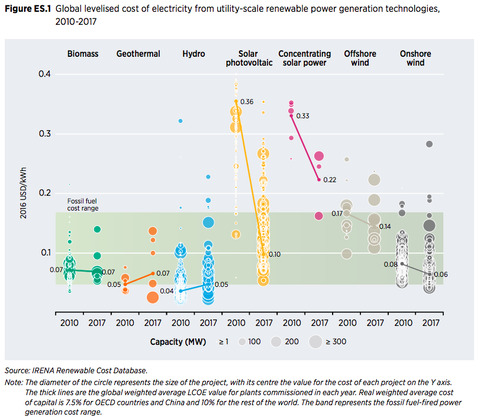

太陽光発電についての当面の思い

いつどの記事で書いたかは忘れたが、新たな代替エネルギー問題について震災直後から2年くらい問題意識を持ったことがある。

あのときの自分なりの印象としては太陽光は補助金なしでは行かないし、それが電力コストに乗っかってくるのであれば、主要電源にはならないだろうと考えていた。風力には台風という天敵がある。日本に適当な立地はないと考えた。

当時の結論としては

1.自然エネルギーのどれを選択しようと、それは産業資源として考えなければならない

やるのは発電という基幹産業なので、環境のためにやるのではないということだ。いまのところLNGプラスアルファでやっていけるのであれば、基本それで良い。

2.産業資源なのだから世界中の資源を対象に考える

LNG・石油・石炭・ウランが輸入なのに、自然エネルギーが輸入でいけないということはない。「安全・安心・安価」ならどんどん買い付ければ良い。

3.エネルギー問題の技術的ネックは貯蔵問題だ

電池の改善はどんどん進めるべきだが、規模的には限界がある。揚水は日内サイクルで考える際には有効だが、年間サイクルで考えるには非効率的だ。

やはり液化水素あるいは液化炭化水素による保存・輸送しかないと思う。これの大形プラントがコスト的に引き合うようになれば、タンカーによる輸送、パイプラインの普及などで「ガス・電気一体化」エネルギー供給システムが出来上がるはずだ。

4.経産省が最大の妨害者

見づらいが、クリックすれば拡大します。

もう一つの問題は、世界の意向に逆らって原発にこだわったことだろう。かつて公害を奇貨として技術革新を成し遂げ、世界の生産技術の頂点に上っていったのが日本だった。

それが今は自然エネルギーという巨大なビジネスチャンスを逃し、フラッグ・エンタープライズの東芝を失い、三流国に成り下がったということだ。すべては経産省、とりわけ省内アメリカ・マフィアの責任だろうと思う。

4.私の夢

当時、私にとって最高のアイデアは、三菱商事の提案した「パタゴニアの風」作戦だった。

パタゴニアでは1年中アンデスから吹き下ろす烈風が吹きすさぶ。そのほとんどが不毛の大地である。

ここに数万本の風車を建てると、日本の電力需要がほぼまかなえるそうだ。この電気を現地で液化水素に変えてLNGの船で運ぶ。

LNG価格は原油価格に直結している。中東諸国が直結させているからだ。その原油が50ドル台では、液化水素は到底太刀打ちできないだろうが、これからの原油はシェールガス次第だ。

シェールガスは70ドルが採算ラインだ。だから原油は70ドル以上には上がらない。しかしシェールガスはいずれ採掘禁止になるだろうと思う。ひどい環境破壊だからあちこちでボロが出ると思う。

そうなるとバレル100円の時代の再現もありうる。

その日のために、準備しておくべきではないだろうか。

豪雪の札幌ではあまり目立たないが、最近各地では屋根に太陽光パネルという家庭やオフィスが目立つ。ちょっと郊外に出てみると結構な広さの太陽光パネル・ファームが出現している。

これはすべて2009年の太陽光奨励補助金によるものだ。通産省もこんなつもりではなかったのだろうか、フクシマ原発→電力危機を受けて一気に広がった。

普及のつもりでつけた好条件がアダとなって国庫を苦しめている。これが19年に切れる。その後補助金が一気に無くなるのか、大幅減額しつつも存続するのかが一つの問題。もう一つは先程も述べたように、電力会社の不買姿勢だ。

私の見るところ、このままなら補助金は消滅し、電力会社は買わなくなるのではないかと思う。ただ小規模、家庭用なら、蓄電池の普及と結合すれば十分生き残る道はありそうだ。

当面は法律もさることながら、更新・買い替えと修理・維持費用が問題になる。もし法律が事実上なくなれば太陽光パネルも消え去ることになる。経産省が10年間支払い続けた奨励金は一体何だったのかということになる。

この辺の兼ね合いが難しい。予算が厳しいのは分かっているから、経産省が電事連に強力な行政指導を入れて、買電枠を確保することになるのだろうが、電事連が自分の首を絞めるような指導を受け入れるだろうかということもある。

この辺はもう少し勉強してみないとわからない。

下記もご参照ください

猛暑が太陽光を後押しする

(左クリックで拡大)

7月18日、気温上昇による需要増から、関西電力は他電力会社から100万kWの緊急融通を受けた。何故か。それは関西電力が原発に固執し買電を拒否してきたからである。その結果どうなったか。電力市場をやり取りする卸電力取引所(JEPX)は、開設以来の最高値100円をつけたのである。

ただし数字の出処は不明である。東京電力のホームページの数字は数の如くとなっている。

いまや、電力の7分の1が太陽光

ただし岡本記者が気づいていないいちばん大事なことは、「供給力のおよそ7分の1を太陽光が支えている」ということだ。

もっとも電力の需要が多かった7月23日午後2~3時において、東京電力管内の最大需要は5653万キロワット

原発8基分にあたる約800万キロワットが太陽光発電で賄われました。供給力のおよそ7分の1を太陽光が支えている計算となります。

4.自然エネルギーの将来

鳥の進化史をやめて生態学へ目標変更

鳥というのは麻原彰晃だ

「鳥が飛べるようになった理由」

なんとなく分かってきたような気もするが、まだイメージとして出来上がっていない。

とりあえず、自分流にまとめてみる。

一つは、鳥は翼があるから飛べるのではない。羽ばたくから飛べるのだということである。

羽毛の生えた上肢は、当初は威嚇あるいは求愛行動のために羽ばたき行動をとった。そのうちに羽ばたき行動が一種の浮力を生み出すことに気づいた。それを猛練習の中で磨き上げ、世代を重ねる中で飛翔能力にまで高めた…

というのが「鳥が飛べるようになった理由」である。鳥というのはまさに麻原彰晃だ。

二つ目の理由は、自由に使える上肢があったからである。

ジュラシックパークより一昔前の時代、地上には巨大な草食獣が闊歩していた。100メートル100トンというクラスだ。彼らの足は直径2メートルもあって4足歩行だった。

その後ティラノザウルスのような肉食獣(獣脚類)が登場した。彼らは後脚のみで歩行し手はフリーとなった。だから羽ばたき行動も可能になったのだ。人が猿よりえらいのは直立して手が使えるようになったからだといわれるが、なんのことはない。Tレックスや鳥たちははるか昔にそれを成し遂げていたことになる。

もう一つの理由は、より非本質的だが、

ハネの物理的強度のレベルまでからだの無駄を削ぎ落としたから、飛べるのだということである。

鳥というのはティラノザウルスの直系の子孫らしい。ボクシングの選手でも到底出来ないような命がけの減量を敢行したことになる。小さいということ(軽量化)はそれ自体が進化なのだ。

鳥の脳を考える上でも、そのことを念頭に置かなければならない。

これは人が泳ぎを覚えるのにたとえられる。

水に落ちれば手足をバタバタさせるが、それだけではいつかは溺れる。人はそこで泳ぐ動作を覚えるのである。その結果、泳げるようになる。

泳げる人間と泳げない人間のあいだにDNA上の差はない。「獲得形質の遺伝」とかエピジェネティクスなどを考える必要もない。ただ、不思議なのは泳ぎと自転車乗りは一度覚えたら一生忘れないということである。人間のなかに、なにか特定のスキルに対する鍵穴があるのではないだろうか。

鳥の出現への道筋 年表

年表づくりで困難なのは、鳥の定義が変わり、概念が変わり、範疇が変わっていることだ。そのために古い教科書は役に立たず、それどころが混乱をもたらすだけだ。少なくとも権威ある文書で、今世紀以降のものを土台に作らなければならないし、怪しげなところについては出典を明示して臨む必要がある。

地質学をもとにした「…紀」も原理的には相対年代であり、気候年代と完全一致するとは考えにくい。基本としては絶対年代、すなわち「…万年前」を用いるべきであろう。少なくとも分かる限り併記はしていこうと思う。

チャーリッグ「恐竜は生きている」より

石炭紀前期 3億6千万年前から3億2千万年前 両生類の中から陸生に適応した有羊膜類が出現し、竜弓類(爬虫類)と単弓類(哺乳類)に分かれる。昆虫は巨大化し、全長60cmのウミサソリ、翼長70cmのトンボ、全長2mのムカデなどが現れる。翅を持った昆虫が初めて出現、ゴキブリの祖先となる。

後期は激しい高温。ユーラメリカ大陸とゴンドワナ大陸が衝突し、パンゲア大陸を形成。

ペルム紀末期 2億5千万年前 大絶滅が発生。生物の90%から95%が絶滅する。超大陸の形成と分裂に伴う火山活動が原因とされる。

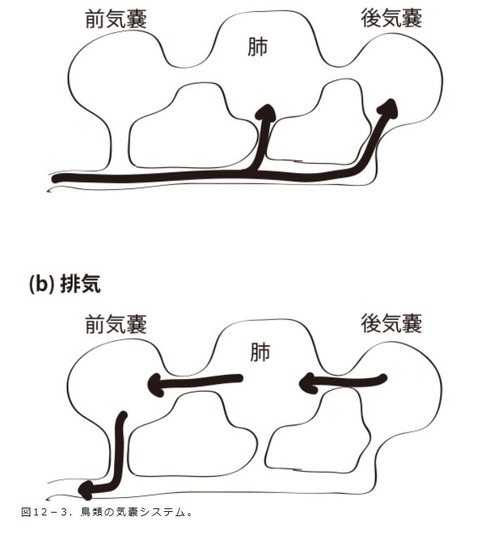

三畳紀前期 2億5千万年前 リグニン分解により酸素は10%にまで減り、炭酸ガスが増え、気温が上昇する。大量絶滅のニッチを埋める如く新たな生物が登場。恐竜の中から気囊を持ち低酸素に強い主竜類(アクロサウルス)が登場。

リグニンを分解するペルオキシダーゼを組み込んだ白色腐朽菌(きのこ)が出現したのは、それより5千万年前、古生代石炭紀末期頃であると推定される。

三畳紀末絶滅 約2億年前 火山活動により、大型爬虫類を中心に生物種の76%が絶滅。巨大な両生類もこのときにほぼ姿を消す。酸素高度依存性の恒温動物(哺乳類型爬虫類)も絶滅に追い込まれる。主竜類・獣弓類が死滅したあと、比較的小型だった恐竜が急速に発展。竜脚類も現れる。

独創的で挑発的な再評価

ジュラ紀前期 2億年前 火山活動の結果、現在よりも暖かく、大気中の二酸化炭素濃度は高く、湿度も高かった。

パンゲア大陸の分裂がはじまり、北がローラシア大陸、南がゴンドワナ大陸へと分裂。ゴンドワナ大陸はその後さらに、西ゴンドワナ大陸と東ゴンドワナ大陸へと分裂する。

始祖鳥が登場する。鳥群のはじめであるが、鳥類の直接的な祖先ではなく、系統のとぎれた絶滅種とされる。ドイツのバイエルンの化石、遼寧省の化石が始祖鳥に相当。

鳥群(Avialae)は竜盤類獣脚類の一部門であり、現生している鳥類(Aves)を含む。鳥群はダチョウのように二足歩行をしており、“空を飛ぶ能力のある羽毛がある翼を持った恐竜”と定義された。

比較的上空を飛ぶ翼竜との間に競合はなく、両者はともに生きながらえた。

白亜紀初期 約1億2500万年前 温暖で湿潤な気候が続いた。植物会では被子植物が主流となる。

始祖鳥に続く鳥群が出現。現在の鳥類につながるとされる。鳥類に特有の遺伝子があるわけではなく、遺伝子を使いまわしているだけだという。

白亜紀中期 1億年前 酸素濃度がふたたび増加。草食性の竜盤類に代わりティラノサウルス、トリケラトプスなどが恐竜界の主流となる。トカゲ類から蛇が分化。哺乳類は胎生となり有胎盤類が増加する。

白亜紀絶滅 6千600万年前 小惑星が現在のメキシコ・ユカタン半島の北の海域に衝突。生物種の70%が絶滅。翼竜、真鳥類を除く恐竜が絶滅する。海中でも全てのアンモナイト類が絶滅。「なぜ恐竜だけ?」という問題は未解決である。

ついでに、映画「ジュラシックパーク」に登場する恐竜はすべて白亜紀のものらしい。「なぜ?」

始新世

斬新世 2500万年前 ケニヤで最古の類人猿と思われる化石

デニソワ人はネアンデルタール人と肩を寄せ合っていた

(ハイデルベルク人を原人ーホモ・エレクトゥスとする説もある)

デニソワ11と名付けられた人骨の一部をゲノム解析したところ、ネアンデルタール人とデニソワ人のゲノムが40%づつ入っていた。

両者とも(ゲノム内の)比率が高く、しかも同程度の割合を占めている…このことは遠い昔に混血した人の子孫ではなく、第1世代のハイブリッドであることを示している。(マックス・プランク研究所の発表)

80万4千年前に、現生人類であるホモ・サピエンスとの共通祖先からネアンデルタール人・デニソワ人の共通祖先が分岐した。さらに、64万年前にネアンデルタール人からデニソワ人が分岐した

文字言語はソフト面だけで達成された

さらに道具の社会的使用という側面まで含めたのが、エンゲルス「猿が人間になるについての労働の役割」だった。

ただ、この考えは2つの点で間違っていると考えられる。

一つは、猿はかなりの点で道具を使いこなしていると言えそうだということだ。おそらく前世紀後半におこなわれた広範なフィールドワークで、それは実証的に説明されるようになった。

いまでは哺乳類から霊長類が進化する過程で成し遂げられた機能ではないかと思われる。しかもそれは哺乳類→霊長類というだけではなく、爬虫類→鳥類という進化の中でも成し遂げられているようだ。

だから我々は哺乳類というレベルではなく、哺乳類→霊長類という巨大なブレイクスルーにもっと注目しなければならない。そしてとくに脳の形態に着目してステップアップを観察しなければならない。またそれだけの進歩をもたらした樹上生活の展開との関連を説明しなくてはならない。

もう一つは、道具の社会的使用というのは、説明すべき社会性の獲得を前提にする過ちを犯しているからだ。社会性の向上を可能にしたものが何なのかを説明しなければ、道具の社会的使用をもたらしたものを説明することはできない。

それでは霊長類からホモ・サピエンスへの進化をもたらしたのは何か。すでに半分答えているのだが、言葉である。おそらく直立することによって舌筋をふくむ顔面筋や顎関節、咽喉頭の動きに大きな自由度が与えられた。その結果非常に多様な音声が操れるようになった。

それは肉体的前提であるが、それを駆使できるようになるためには脳の働きが飛躍的に増強される必要があった。とくに記憶装置の容量拡大がもとめられた。

もう一つは視覚画像のシンボル化である。画像がシンボル化されれないと音声シンボルとの対応はできない。したがって音声機能の拡充と画像シンボル化、そして両者の各々にもとめられる記憶装置、これらが脳の巨大化をもとめた。

したがってこういう事ができる。哺乳類は道具を使うことによって霊長類へと進化した。霊長類は言葉を使うことによって人類へと進化した。

ただ霊長類が哺乳類のトップに立ったということは、動物界のトップに立ったということではないのかも知れない。むしろそれによって先行する鳥類(爬虫類のトップ)にようやく追いついたと見るべきかも知れない。

ともかく、にんげんは言葉を獲得することによって、道具を社会的に使用するようになり、動物界の頂点に間違いなく立った。そしてそれ以来生物学的にはまったく進化していない。

ハード的な機能としての脳の大きさも、発声装置も、記憶装置も10万年前とそっくり同じだ。

文字言語獲得の生物学的意味

前置きが長くなったが、ここからが本番だ。

ただそれにも拘らず、生物が一つの種から他の種に進化するのに匹敵するような巨大な変化が起きている。それが書き言葉の発明だ。これは文字通りエピジェネティックに起きている変化だ。

エピジェネティックというのは、明らかに脳のシステム上の変化を伴っているからだ。書き言葉の獲得は明らかにシステムの生成を伴っている。まったくの一代限りの学習成果とばかりは言えないのである。

不正確な言い方かもしれないが、たしかに書き言葉の獲得は後天的である。いまでも地球上の人類の半数近くは文盲である。しかし失い方は決まっている。誰でも頭頂葉の中心溝後方に書き言葉の中枢が形成されていて、そこが傷害されれば“読み書き”という視覚性言語の二大機能は失われるのである。

つまり視覚性言語の習得の仕掛けは決まっているのである。

興味深いのは、文盲の人が脳のその分野を何に使っているのか。彼らが文字を見るとき、その場所がどういうあり様を示しているのか、などである。もともとなにかに使われていたはずの脳だから、視覚性言語のために取り上げられてしまったとき、元の働きはどこが担っているのかというのも気になる。

聴覚性言語の場合は明らかに利き腕側の優位の右半球に依存するが、視覚性言語はどうなのだろう。

一番気になるのは、テレビやラジオ、漫画という非文字言語に人間が落ちていくときに、人間の知能が落ちていく危険はないのか、考える機能が衰えて情緒的になっていく危険はないのかということだ。

トランプとか安倍晋三とかを眺めていると何かしら、そんな考えに陥ってしまわないでもない。

竜頭蛇尾というか、本番のところで脳みそがへたってしまった。

これから、また機会があったら、考えてみたい。

赤血球無核化の本当の理由

安全運転管理者等選任の手引き

現在の鳥類・魚類・爬虫類・両生類の赤血球にはすべて核があります。これら脊椎動物の中で赤血球に核がないのは、哺乳類だけなのです。哺乳類(単弓類)は、なぜ赤血球の核を捨ててしまったのか。

① 核をなくすことで容積が増し、細胞内に酸素と結合するヘモグロビンをより多く含むことができる。② 赤血球の特徴的な円盤状の形をとることで体積当りの表面積が大きくなり効率的なガス交換が行える。③ 円盤状になることによって、微細な毛細血管もスムーズに通過できる。

ヒトの組織中で一番多くの酸素を必要としているのは脳(全身の酸素使用の約 20%)で、ヒトの脳が発達した一因にこの酸素運搬の獲得があったのかもしれません。

哺乳類は外道の巻き返し

元の絵は、鈴木仁「生物多様性概論II : 爬虫類、鳥類、哺乳類」さんのもの。

隕石が落ちたあの日まで、生物進化の王道を歩いていたのは爬虫類(双弓類)であり、哺乳類は初期の段階で進化(多様化)を終え、限りなく絶滅に近い線をたどっていたのだ。

技術習得と脳: 動画化処理が究極の働きでしょう

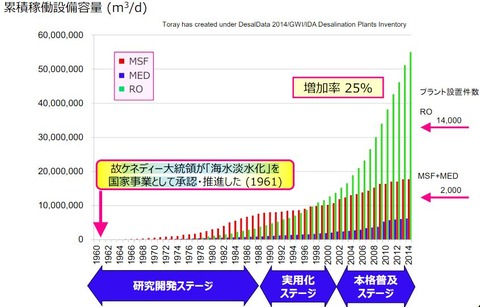

海水の淡水化プラントの開発状況

ただ砂漠の中の油田地帯みたいなところだと、石油はほぼ無制限に使えるので蒸発法がかなり普及した。

これの熱効率をどのように改善するかの研究が第二次大戦後から始まっている。ウィキによれば、1950年にアメリカの内務省塩水局(OSW)という機関が海水から安価に真水を得る方法の研究に予算を投入したという。

これとは別に1953年、フロリダ大学のレイドが逆浸透法(RO膜)による脱塩法を提示した。これは酢酸セルロース膜が半透性を有することを利用したもので、逆浸透法と呼ばれる。

半透膜を介在した浸透が平衡に達したとき、両溶液間に生じる圧力差が浸透圧である。濃厚溶液側に浸透圧差よりも大きい圧力をかけると、水は希薄溶液側に「逆浸透」するが溶質はトラップされる。(ニューメディカ・テックより)

いっぽう、伝統的な蒸発法においても多段フラッシュ蒸発法(MSF)が普及し始めた。これは空気圧を段階的に下げることで蒸発の能率を上げるものだ。これだと動力によって気圧を下げる分、熱量の節約になるのとスピードアップが図れる。

これらを見た当時のケネディ大統領は、「海水淡水化」を国家事業として承認した。当時の総容量は20万トン/日。蒸発法が主体であった。

1965年、デュポン社が酢酸セルロース膜方式の海水淡水化プラントを立ち上げ、本格的に淡水化事業に加わった。さらに1972年には界面重合による薄膜の製法が開発され、酢酸セルロースを凌ぐポリアミド系複合膜が開発された。

この半透膜は当初は、海水の淡水化よりは淡水のろ過膜として開発され、下水処理水や高濃度汚染地域の飲料化として始まった。

海水の淡水化に逆浸透圧方式が取り入れられたのは、日本が先行した。1977年、復帰直後の沖縄で激しい水不足が生じた。給水制限は1年の半分近く、169日に達した。このため沖縄での海水淡水化計画が始まった。

20年後の1997年、ついにこの計画は実現した。沖縄・北谷町にポリアミド重合膜を用いた逆浸透膜方式の海水淡水化プラントが完成。生産水量は 4万立米/日を実現した。2005年には福岡地方で94年大渇水を機に、5万m3/日の淡水が水道水源として供用開始となっている。

2010年 世界の逆浸透膜市場をダウ、日東電工、東レの三社が横並びで担う。ただし東洋紡は中東に特化して高い現地シェアを誇る。

2009年 ユネスコが水不足予測を発表した。世界的に砂漠化が進行し、2030年に世界人口の47%が水不足に陥るとされる。

砂漠化が気候変動の最大要因ではないか

つい20~30年前までは、人口が加速度的に増えて人類は飢餓により死に絶えるのではないかと、ほとんどの人が真面目に考えていた。

だから第二次大戦のような殺し合いも、人類のやむを得ない業として黙認されていたフシがある。

ところが、世界の文明化は明らかに人口の頭打ちをもたらした。むしろ文明の進化が人類の衰退を招くのではないかとさえ考えられるようになっている。

こういう状況の中で、環境問題も一度じっくりと考え直す時期に入ってきているのではないかと思う。人口爆発時代のトレンドを外延させるだけではだめで、一つひとつの課題に技術的に、科学的に、哲学的に向き合っていかなければならない。

と考えたきっかけは、砂漠化の問題である。

砂漠化は結局、この気候帯における水の出し入れの問題だろう。砂漠地帯は寒冷地と違ってまったくの不毛ではない。水さえあれば多くの生命を抱え込むことができるキャパシティーがある。気温も平均すればさほど高いわけではない。カーボ・ベルデなど1年を通じて25度という楽園である。

いま地球全体の気候バランスは、面積的に言えば熱帯雨林などではなく第一に海洋であり、第二に砂漠地帯であり、第三に両極地帯なのではないか。

ところが意外に等閑視されているのがこの乾燥地帯だ。しかも猛烈な勢いで拡大し、地下までふくめた乾燥化も激しい勢いで進んでいる。

ここを何とかするのが地球環境問題の環ではないのだろうか。

なんとかすると言っても、話はきわめて簡単だ。真水を突っ込むこと、それだけである。

論理的にはきわめて簡単だが、経済的にはきわめて困難である。

真水を突っ込むことを、持続可能なサイクルとして作り出さなければならない。水を引っ張ってきて灌漑したり地面深くから水を汲み出して、その水で緑の沃野を作り出しても、水の出し入れは全然改善されていない。

これにはまずグランドデザインが必要で、自助・共助・公助を組み合わせた組織づくりとファンディングが必要だ。もちろん技術の開発が伴わなければならないが、それは「必要は発明の母」ということだろう。ついでコストの軽減化が必要で、そこには経済的な意味も必要だ。

大脳基底核研究へのまなざし

かなり教科書を読み込んでも、大脳基底核固有の積極的な働きは書かれていないと言える。

ついでにいうと私の本籍は三重県鈴鹿郡関町大字沓掛404番地。東海道五十三次でいうと坂下の宿だ。鈴鹿峠にいよいよ登っていくとっつきで、伊賀に逃げる道の分岐点だ。そのT字路がまさに404番地だ。これも土地そのものにはまったく意味はない。

口演形式なので、アンバランスを承知の上で、今までどちらかというと関心の低かった、“大脳基底核”について多少詳しく、その重要性に力点を置いた。

グリア細胞のひとくちメモ

終脳は前脳ではないと思う

脳の進化の歴史

38億年前 生命が誕生する。RNAとタンパク質の組み合わせがきっかけとなる。その後DNAが形成され、“共通祖先”が誕生する。

10億年前 単細胞生物が、“従来のままの単細胞生物”と“植物・菌類の祖先になる単細胞生物”とに分岐。

9億年前 単細胞生物のグループからカイメンが分岐した。カイメンには、まだ神経系は形成されず。

8億年前 複数の単細胞生物が集まり、多細胞生物が誕生する。紫外線と活性酸素の存在下でDNAが損傷→再生を繰り返し、これにより多様性を増す。

6億年前 刺胞動物の登場。『散在神経系』と呼ばれる網目状の神経系を持つ。

5億4千万年前 カンブリア紀の開始。海中には多様な生物があふれるようになる。これらは『集中神経系』と呼ばれる“神経節”を獲得した。

約5億年前 原索動物であるホヤの幼生に神経管が発生。神経管の内側で神経細胞がつくられる。(真の祖先は頭索類のナメクジウオとする説もある)

5億2千万年前 無顎類(ヤツメウナギ)の登場。ニューロンの活動を補佐するグリア細胞が発生。軸索を覆うミエリン鞘は未形成。

4億6千万年 顎口類の登場。グリアに加えミエリン鞘を獲得。脳の大規模化に伴い、鼻孔と下垂体の位置が移動し、そのスペースに脳が拡大する。

魚類、脳は脳幹よりなり、3つに分かれる。前脳は嗅覚、中脳は視覚,後脳は耳と側線器に対応する。前脳背側部に外套(パリウム)が付着。

3億7千万年前 両生類の登場。大脳と小脳が小さく、脳幹が大部分を占める。ただし嗅球が大きくなる。

3億1千万年前 羊膜を持つ爬虫類の登場。中脳の後にある“視葉”が小さく、古皮質の嗅覚に頼る。 爬虫類から大型の主竜類が分化。背側脳室隆起が発達し、視床からの入力を受ける。

2億5千万年前 哺乳類が羊膜類より分化し発生。脳容量は爬虫類と同じ。

6層からなる大脳皮質(新皮質)が出現。新皮質にしわができ、感覚野、運動野が誕生。

6千万年前 霊長類の登場。連合野が出現し、より高度な認知や行動が可能となる。

400万年前 サバンナに進出する猿人(アルディピテクス・ラミダス)の出現。頭蓋容量は300mlほど。

280万年前 木材や石を加工して道具を作り出す猿人(ホモ・ハビリス)の出現。ブローカー野が発達しており、複雑な音声を用いた。頭蓋容量は700ml。

150万年前 原人(ホモ・エレクトゥス)の登場。直立二足歩行により発声が容易になり、言語の発達が加速する。ウェルニッケ野も形成されるようになる。

20万年前 ホモ・サピエンスの登場。頭蓋容量は1400mlに増大、

大竹 昭郎 さんを学ぶ

以下は原文よりの抜粋当時、農学部自治会の委員だったわたしも、この原爆展にかかわりました.農学部の学生ということで、放射線の生物への影響について、会場でパネルの説明係をやりました。同志社大学の学生がかの女と一緒にやってきました。同志社の角帽は一種独特のあか抜けしたものでした.それにかれは色白の貴公子で、わざわざ入場料を払って原爆展にくる客種としては珍しく感じられました.「放射線の影響で4つ葉のクローバの発生頻度が高くなる」と説明した途端、この2人組は顔を見合わせてニヤリとしました.わたしが顔を赤くしたかどうかは覚えていません.

退職後に何をしようと考えたら、迷うことなくアブラムシとなりました。いくつかの種類について試行錯誤の後、自宅近くの歩道の植え込みについたナシミドリオオアブラムシを数年いじりました。しかし、そのアブラムシはどうも気にいらなくて、いまはセイタカアワダチソウにつくヒゲナガアブラムシの一種を扱っています。わたしは野外で、あるいはもち帰って、ひたすらアブラムシを数えていますが、「こんなことをして意味があるのか」と、ときどき自己嫌悪に陥ります。

それはセイタカのアブラムシという一種に絞りすぎているからであって、周りの他の生物との関係などを考慮する必要があるのではないでしょうか。

これは大事な点で、まずそのものが持つ矛盾を突き詰め、そのものの持つ駆動力を理解することが基本なのであろう。そのことが理解されて初めて、他者との関係で逆規定される存在が理解できるのだろうと思う。ごもっともな意見と思います。しかし、対象の種の個体群そのものに、しつこくこだわる人がいてもいいと思います。

“基礎研究とはなにか” テヅルモヅルと岡西さん

(現在はビデオにとるとは言わないだろうが、何というのだろう)

4月から構成やスタッフが変わり、一層面白くなった。女性ナビゲータの感度が良くなったのが魅力である。

最近の番組でテヅルモヅルの話があって、非常に面白そうなのに、途中からクラウド・ファンディングの話になってしまった。

仕方がないのでネットでテヅルモヅルを検索したが、昭和天皇がコレクターだったという話ばかりでさほど面白いわけではない。

結局、テヅルモヅルの話を面白くさせているのは、この岡西さんという研究者のキャラなのだろうと思い当たる。もちろんファンディングを集めるのだから、自分の研究の意義とかユニークさとか面白さをアピールしなければならないのだが、そのアピールの仕方、“目の付け所”が面白いのである。

岡西さんはテヅルモヅルの研究を風変わりな研究ではなく、“基礎研究”と位置づける。そのことによって、“基礎研究とはなにか”という問いかけをしている。

医者の世界では医学というのは臨床と基礎に分かれる。人間を扱い、病気の診断と治療をするのが臨床医学で、人体の仕組みや働きを研究するのが基礎医学だと考えてきた。

しかし研究の方法論という観点から見ると、そういう構造的な観点からだけ基礎科学を見るのが正しいのだろうかと思える。

むしろ認識過程の問題として事実を収集整理することこそが基礎科学ではないのだろうか、とも思えるのである。

科学はリンネより始まる。

収集し、整理し、統合する過程というのはある意味でひらめきなど必要ない世界である。飽くなき興味と愚鈍な執念とが織りなす世界である。たぶんそれに加えてカネとヒマが必要であろう。

ひらめきはこの作業の中で生まれてくる。このひらめきは膨大な作業の中から生まれてくるから、重要で応用が効くものである。

ということで、少し岡西さんの弁に耳を傾けるとしよう。

ゾウリムシの「走電性」について

ゾウリムシの走電性について知りたいのですが・・・。どうして電気を流すとマイナスに移動するのですか?繊毛の動きから 考えたらくるくる回りそうなのに。…どうも納得いかなくて…

繊毛の自動性と自立性

「一定の刺激を与えると一定の方向へ動く」ことが勘所

ゴカイ(幼生)が最初の神経細胞の持ち主

短文ながら非常に深い弁証法をふくんでおり感銘した。

神経細胞はいつから?

想定される神経細胞の始源

つまりそれは①刺激反応性、②刺激→情報(電流)転換系、③情報伝達力の三点セットである

ゴカイの幼生では、①色素細胞で吸収された光エネルギーが、②それに結合する神経細胞により神経興奮として受容され、③その神経細胞が、繊毛上皮とコリン作動性のコンタクトを形成し、④これにより繊毛の動きを調節する。Jekely et al, Nature 456, 395, 2008

神経細胞の入口と出口

入り口、つまり色素細胞における物理刺激の感知システムは、すでに単細胞生物でも見られる。

神経・筋肉の誕生の進化論的意義

ナトリウム・チャンネル、つまり脱分極メカニズムが神経細胞の本態だというのは説得力がある。またそれが筋細胞においても同様であり、それらは細胞膜上のレセプターが特殊に進化した結果なのだろうと予想される。

チャネル・ロドプシンは色素タンパク質で、光が当たるとナトリウムイオンを取り込むと言われている。とりあえず飛ばしていく。

マックス・プランクの小伝(ヴィーンとレイリーもちょっと)

1886年 ヴィーン、金属刃端による光の回折を研究。回析のパターンが金属の材質により異なることを示す。ヴィーンの正式名は寿限無のごとし(Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien)。当時22歳でベルリン大学学生。

ヴィーンの変位則: 黒体からの輻射のピークの波長(λmax)は温度に反比例し、b/T で示される。比例定数 b は0.29 cm·K とされる。ヴィーンの放射法則: ヴィーンの公式、ヴィーンの分布式とも呼ばれる。熱輻射における電磁波のスペクトルを与える理論式で、短波長領域における近似式である。

とし、ウィーンの公式に代入した。k は ボルツマン定数で、通常はkβをh(プランク定数)として表す。

プランク定数: 光子はエネルギーと振動数の比例関係の上に成り立つ。プランク定数はこの比例関係(ε=hν) をあらわす定数で、h=6.626070040(81)×10−34 Jsで示される。

ミクロの世界より転載

1900年

00年 黒体放射に関するレイリーの式が導出される。

レイリーは物理学会のエジソン。空が青くなる理由を示す(レイリー散乱)、地震の表面波(レイリー波)の発見、アルゴン元素の発見も手がける。寺田寅彦による評伝「レーリー卿」をみよ。

物質中の荷電振動子のモードが飛々の値しかとらないことを発見。電子軌道の存在を推定し、軌道内ではε=hν、異なる軌道ではその整数倍となる。

レイリーは量子論や相対論を嫌悪し、最後まで熱放射を古典物理学で説明する望みを捨てなかった(ウィキ)。

光電効果 (光起電力)

hν= P1+P2+eV

hν> P2

h/e

熱素説の歴史

というのが、ウィキの解説。

結局熱イコール放射熱となり、熱線イコール光線(赤外線)イコール波動ということで、シャンシャンとまとめられただけみたいな印象だ。

まず熱というのが熱エネルギーの移動過程の熱力学的表現だとすれば、なにも放射熱と伝導熱を一緒に考える必要はないと思う。

第二に熱放射を波動から説明するなら、光電効果が説明つかなくなる。そもそも熱の定義が相当苦し紛れのものだから、ほころびが出るのが当然のようにも思う。

第三に、この熱素というのは量子のことではないかと考えてしまう。しかしそれを考え抜くほどの素養がないから、悶々としている。

分かっているようで曖昧な「熱」の概念

分かっているようで曖昧なのが「熱」の概念。

「熱」の定義

量子論 どう“気を取り直す”か

もう一つわかったことがある。これは痛切な感想であるが、私の頭は19世紀半ばの水準で止まっているということである。ニュートン力学そのものの到達点に達していないから、量子論がわからない。

19世紀の物理学の進歩を確認しないと前に進めない。まずマックスウェルの電磁波理論、熱力学の理論、そして光の性質に関する理論がもう少し知っkリト理解されなければならない。

そしてそれらの理論の19世紀前半までの到達、19世紀後半の飛躍的発達、そして、黒体放射の観察と光電効果の発見がもたらした謎、すなわち光エネルギーの強さが振幅に規定されず振動数に規定されるという現象が光屋さんと熱屋さんの双方からもたらされたこと…

これらをじっくり紐解いていかなければならない。

理数系の人は急ぎすぎる。私らはいまだにアキレスと亀のお話にハマっているのだ。

熱化学反応 ヘスの法則まで来てしまった。

反応熱(heat of reaction)

反応熱とは化学反応に伴い、発生もしくは吸収される熱である。

キルヒホフと黒体放射

キルヒホフ(Gustav Robert Kirchhoff)はプロイセンの物理学者。

分光器を使っているキルヒホフ(wikipedia より)

熱発生量というのは「天使の分け前」みたいなもので、AとBが化合させてもらったお礼だと思えばよい。

物質の熱容量は比熱と重さ(分子量)をかけたものだが、比熱は物質に固有のものだ。しかし“天使の分け前”としての熱発生量は比熱と関係なく絶対温度によるものだという事実が、ここから導き出される。

ウィキペディアから

AとBの化合過程で化合物の比熱は増加あるいは低下を止め平衡状態に入る、すなわち温度係数がゼロになる、そういう場所があるはずだ。それは実際にあることが確かめられている。

ところでAとBが合体するというのはモデルに過ぎない。実際には、ある物質にはA、B、C、…などさまざまな比熱の物質が含まれている。ということは、一つの物質が化学反応を起こす場合に、熱放射をするものもあれば熱吸収をするものもあるということだ。

ただこれがある程度の高温になると、熱放射と熱吸収が平衡状態を形成する。

ここまでが「熱化学におけるキルヒホフの法則」の原理に関する、数式を使わない説明だ。

量子論の歴史 年表

化学にとって量子論の出現は深刻だったらしい。量子論は基本的には物理学の学問であるが、化学の根っこを、全面否定と言っても過言でないくらい猛烈に揺るがせた。

鉄のかたまりを 熱すると, 温度が低いときは 黒く,1000 ℃ くらいになると赤くなり, 1500 ℃になると白く まぶしく輝く。これをスペクトル分析すると、総エネルギー量の増加とピーク振動数の増加が見られる。

1864 マクスウェル、電磁波理論を提唱。電場と磁場が振動しながら空間を伝わっていくと主張。電磁波の速度が光の速度と同じであることから、両者を同一のものとする。

化学は医学と似ている

もちろん、生物学もそう偉そうなことは言えないわけで、生物を対象とする有機化学の一分野と言えなくもない。

「化学」とは何か 英語版Wikipediaより その3

「化学」とは何か 英語版Wikipediaより その3

「その2」では目次のうち

2.1 物質

2.1.1 原子

2.1.2 要素

2.1.3 化合物

2.1.4 分子

2.1.5 物質および化合物

2.1.6 モルと物質の量

までを訳した。

「その3」では

2.2 フェーズ

2.3 結合

2.4 エネルギー

を訳出する。

2.2 位相(フェーズ)

異なる化学分類を区別する特定の化学的性質に加えて、化学物質はいくつかのフェーズで存在することができる。

ほとんどの場合、化学分類はこれらの内部相分類とは独立している。

しかしながら、より外部的な相は、ある種の化学的性質と両立しない。

相は、圧力または温度などの条件の範囲にわたって、同様のバルク構造特性を有する化学系の状態の集合である。

密度および屈折率などの物理的特性は、相の特性値内に収まる傾向がある。

物質の相は相転移によって定義される。相転移は、システムに投入された、またはシステムから取り出されたエネルギーがバルク状態を変更せずに、システムの構造を再編成することです。

このあたり、さっぱりわかりません。「バルク相」はCampbellらが1962年に発表した概念なのだそうですが、界面化学だの結晶学だのという用語がわからないと、その解説もますます謎を深めます。 |

相転移は不連続な境界を持ちますが、時に連続的であることがあります。この場合、物質は超臨界状態にあると考えられます。

相の最もよく知られた例は、固体、液体、および気体である。多くの物質は複数の固相を示す。

例えば、固体鉄においては温度および圧力に基づいて変化す3つの相が存在する。例えば石炭と黒鉛とダイヤモンドである。

固相間の主な違いは原子の結晶構造または配列である。

一般的に遭遇するもう一つの段階は、液相である。これは、水溶液中に溶解した物質の状態である。

あまりよく知られていない相には、プラズマ、Bose-Einstein凝縮物およびフェルミック凝縮物、ならびに磁性材料の常磁性および強磁性相が含まれる。(まったくわからないが一切飛ばす)

2.3 結合(ボンディング)

分子または結晶中に互いに粘着している原子は、互いに結合していると言われている。

化学結合は、核内の正電荷とその周囲を振動する負電荷との間の多重極バランスとして視覚化することができる。

単純な引力と斤力のエ強さと分布は、電子が他の原子に結合する可能性を特徴づけるものです。

化学結合は、共有結合、イオン結合、水素結合またはファンデルワールス力によるものであってもよい。(ファンデルワールスはとりあえずわからなくてもよさそう)

これらの種類の結合はそれぞれ、ある程度のポテンシャルがあり、分子や結晶中に原子を一緒に保持する相互作用を作り出します。

多くの単純な化合物では、原子価結合理論、原子価シェル電子対(でんしつい)反発モデル。

valence shell electron pair repulsion ruleの頭文字をとってVSEPR理論とも呼ばれる。「原子価軌道上の電子は相互に反発し、電子対はその反発が最も小さくなるように配置する」らしい。 |

また、酸化数の概念を用いて分子の構造と組成を説明することができます。

金属が1つ以上の電子を失うとイオン結合が形成され、正に荷電したカチオンになり、電子は非金属原子によって得られ、負に帯電した陰イオンになる。

反対に荷電した2つのイオンは互いに引き合う。イオン結合は、それらの間の静電気力です。

例えば、金属であるナトリウム(Na)はNa +カチオンになるために1電子を失うが、非金属である塩素(Cl)はこの電子を得てCl-になる。 イオンは、静電引力のために一緒に保持される。

そして、その化合物の塩化ナトリウム(NaCl)または一般的な食塩が形成される。

共有結合において、原子価電子の1つ以上の対は、2つの原子によって共有される。その結果として得られる電気的に中性の結合原子団は、分子と呼ばれる。

原子は原子価電子を共有して、各原子の希ガス電子配置(最外殻に8電子)を作り出す。

価電子帯に8個の電子を持つように結合する傾向がある原子は、オクテット規則に従うと言われています。

しかしながら、水素およびリチウムのようないくつかの元素は、この安定な構成を達成するために、最も外側の殻に2つの電子のみを必要とする。

これらの原子はデュエットの規則に従うと言われており、このようにして外側の殻に2つの電子を持つ希ガスヘリウムの電子配置に到達している。

同様に、古典物理からの理論を用いて多くのイオン構造を予測することができる。

金属錯体のようなより複雑な化合物では、原子価結合理論はあまり適用されず、分子軌道理論のような別のアプローチが一般的に用いられる。

エネルギー

化学の範疇においてエネルギーは、物質の原子、分子または化学構造の変化として生じる属性である。

化学変化とエネルギー

化学的変化は、これらの構造のうちの1つまたは複数の変化を伴う。したがって物質のエネルギーの増加または減少を必ず伴う。

ある種のエネルギーは周囲と反応の反応物との間で熱または光の形態で伝達される。

したがって、反応生成物は、反応物(リアクタント)よりも増減したエネルギーを有することになる。

最終状態が初期状態よりもエネルギースケールにおいて低い場合、反応は発エルゴン反応(exogonic)であると言われる。吸エルゴン反応(endergonic)の場合、その状況は逆である。

反応が周囲に熱を放出する場合、反応は発熱性であると言われる。吸熱反応の場合、反応は周囲からの熱を吸収する。

化学反応は、反応物が活性化エネルギーとして知られるエネルギー障壁を超えなければ、常に不可能である。

化学反応の速度(所与の温度Tで)は、ボルツマン因子に関係している。これは、所与の温度Tにおいて、分子がE以上のエネルギーを有する確率である。

此処から先は五里霧中です。まずボルツマン因子ですが、「温度T の熱平衡状態にある系において、特定の状態が発現する相対的な確率を定める重み因子」だそうです。 |

この反応速度が温度に指数関数的に依存することは、アレニウス方程式として知られている。

アレニウスの式: ボルツマン定数 k と絶対温度 T との関係を表わす式で、Eが活性化に要するエネルギーを示す。 k=A exp (-E/RT) |

化学反応が起こるのに必要な活性化エネルギーは、熱、光、電気または機械的な力の形で超音波の形態であり得る。

関連概念である自由エネルギーは、エントロピーも考慮に入れ、熱力学における反応の実現可能性を予測し、化学反応の平衡状態を決定するための非常に有用な手段である。

この反応は、ギブス自由エネルギーの総変化が負である場合にのみ実現可能である。変化がゼロなら化学反応は平衡状態にある。

電子、原子、分子のエネルギー

電子、原子、分子には限られたエネルギー状態しか存在しない。それは、結合されたシステムのエネルギーの量子化を必要とする量子力学の規則によって決定される。

高エネルギー状態の原子/分子は励起されたと言われる。励起エネルギー状態にある物質の分子/原子はしばしばより反応性が高い。 すなわち、化学反応に対してより敏感である。

物質の位相は、必ずそのエネルギーと周囲のエネルギーによって決定されます。

エネルギーとフェーズ

物質の分子間力が周囲のエネルギーがそれらを克服するのに十分でないようなものである場合、それは水(H 2 O)の場合と同様に液体または固体のようなより規則正しい相で生じる。

水の分子は水素結合によって強く結合されているため、室温では液体です。いっぽう硫化水素(H2O)は、その分子がより弱い双極子と双極子によって結合されるので、室温および常圧では気体である。

ある化学物質から別の化学物質へのエネルギー移動は、ある物質から放出されるエネルギー量の大きさに依存します。しかし熱エネルギーはより容易に移行する。

物質中の振動および回転エネルギーにより発生する音子(フォノン)は、電子エネルギー移動が誘発する光子よりもはるかにエネルギーが少ないを有するからである。

したがって、振動エネルギーレベルおよび回転エネルギーレベルは、電子エネルギーレベルよりも密接に離れているので、熱は、光または他の形態の電子エネルギーに対して物質間でより容易に伝達される。

例えば、紫外線電磁放射は、熱的または電気的エネルギーと同様に、ある物質から別の物質に多くの有効性で移動されない。

異なる化学物質の特徴的なエネルギーレベルの存在は、スペクトル線の分析による同定のために有用である。

様々な種類のスペクトルが化学分光法でしばしば使用される。 IR、マイクロ波、NMR、ESRなど

分光法はまた、遠隔の物体(星や遠方の銀河など)の組成を、その放射スペクトルを分析することによって識別するためにも使用されます。

化学エネルギーという用語は、しばしば、化学反応を介して変換を受ける化学物質または他の化学物質を変換する可能性を示すために使用される。

「化学」とは何か 英語版Wikipediaより その4

「化学」とは何か 英語版Wikipediaより その4

「その3」では目次のうち2.2 フェーズ

2.3 結合

2.4 エネルギー

を訳出した。

「その4」では

2.5 反応

2.6 イオンおよび塩

2.7 酸性と塩基性

2.8 酸化と還元

2.9 均衡

を訳出する。

反応(リアクション)

化学物質が他の物質との相互作用またはエネルギーの結果として変換されると、化学反応が起こったと言われる。

したがって、化学反応は物質が他の物質と密接に接触するときの「反応」に関連する概念です。

混合物であろうと溶液であろうと、 何らかの形のエネルギーへの暴露、あるいはその両方が含まれる。

それは、反応の構成要素とシステム環境との間で、なんらかのエネルギー交換をもたらす。

反応は実験室のガラス器具の中で起こるように設計することもできます。

化学反応は、分子の形成または解離をもたらす。これは、分子が2つ以上のより小さな分子を形成するように崩壊する。または分子内または分子間の原子の再配列を伴うこともある。

化学反応は、通常、化学結合の形成または切断を伴う。酸化、還元、解離、酸 - 塩基中和および分子再配列は、一般的な化学反応の代表である。

化学反応は、化学式を用いて象徴的に示すことができる。原子核の変化を伴わない化学反応では、方程式の両辺の原子の数と種類は等しい。

核反応は核粒子、すなわち陽子と中性子に対してのみ当てはまる。

反応とメカニズム

化学反応の過程で化学結合の再編成が起こる。この一連の過程をその機構と呼ぶ。

化学反応は多数のステップで行われる。それぞれが異なる速度を有すると想定される。 従って、反応の過程で可変安定性を有する多くの反応中間体を想定することができる。

反応のメカニズムと中間産物を説明するために多くの反応メカニズムが提案されている。多くの物理化学者は、このようなメカニズムを探求し、提案することに特化しています。

なかでもWoodward-Hoffmannの法則のようないくつかの経験則は、化学反応のメカニズムを解析するのに役立っています。

|

ウッドワード・ホフマン則 ペリ環状反応の選択性を説明する法則。

その内容から軌道対称性保存則とも呼ばれる。 |

IUPACのゴールドブックによれば、化学反応は「化学物質の相互変換をもたらすプロセス」である。したがって、化学反応は、基本反応または段階的反応であってもよい。

|

IUPAC 国際純正・応用化学連合(International Union of Pure and Applied Chemistry)の略称。ここの命名法が世界で用いられている。ゴールドをふくめ8色の本があるが、化学用語はゴールドに集約されている。 |

この定義には、配座異性体の相互変換が実験的に観察可能である場合が含まれるという点で、さらに注意が必要である。

そのような検出可能な化学反応は、通常、この定義によって示されるような分子実体のセットを含む。しかし、単一分子の実体を伴う変化にもこの用語を使用することは、しばしば概念的に便利です(すなわち、「顕微鏡的化学事象」)

イオンと塩(ソルト)

イオンは、1つまたは複数の電子を失ったまたは獲得した荷電種、原子または分子である。

原子が電子を失って電子よりも多くのプロトンを有するとき、原子は正に荷電したイオンまたは陽イオンである。原子が電子を得てプロトンよりも多くの電子を有するとき、原子は負に荷電したイオンまたは陰イオンである。

カチオンおよびアニオンは、Na +およびCl-イオンなどの中性塩の結晶格子を形成して塩化ナトリウムまたはNaClを形成することができる。

酸 - 塩基反応中に分裂しない多原子イオンの例は、水酸化物(OH−)およびリン酸塩(PO43−)である。

プラズマは、通常は高温によって完全にイオン化された気体状物質からなる。

酸性と塩基性

物質は、しばしば酸または塩基としても分類される。

酸塩基の挙動を説明するいくつかの異なる理論がある。最も単純なのはアレニウス理論である。

「酸は水に溶解するとヒドロニウムイオンを生成する物質であり、塩基は水に溶解すると水酸化物イオンを生成する物質である」というものである。

Brønsted-Lowry酸塩基理論によれば、酸は、化学反応において正の水素イオンを別の物質に供与する物質である。塩基は、水素イオンを受け取る物質である。

第3の理論は最も一般的なもので、新しい化学結合の形成に基づくルイスの酸塩基理論である。

ルイス理論は、酸が、結合形成のプロセス中に別の物質から一対の電子を受容する物質であることを説明している。塩基は、新しい結合を形成するために一対の電子を提供する物質である。

この理論によれば、交換される重要なことは電荷である。

この酸・塩基概念の歴史で明らかなように、物質が酸または塩基として分類される他のいくつかの方法がある。

酸強度は、通常2つの方法によって測定される。アレニウスの酸性度の定義に基づく1つの測定値はpHである。

これは、溶液中のヒドロニウムイオン濃度の測定値であり、負の対数スケールで表される。したがって、低いpHを有する溶液は、高いヒドロニウムイオン濃度を有し、より酸性であると言える。

ブレンステッド - ローリーの定義に基づく他の測定値は、酸解離定数(Ka)である。これは物質が酸として作用する相対的能力を測定します。

すなわち、より高いKaを有する物質は、低いKa値を有する物質よりも化学反応において水素イオンを供与する可能性が高い。

酸化・還元(レドックス)

レドックス(還元酸化)反応には、電子が得られ(還元)、電子が失われる(酸化)原子の酸化状態が変化するすべての化学反応が含まれます。

他の物質を酸化する能力を有する物質は酸化性であると言われ、酸化剤、酸化剤または酸化剤として知られている。酸化剤は、他の物質から電子を除去する。

同様に、他の物質を還元する能力を有する物質は還元性であり、還元剤、還元剤または還元剤として知られている。還元剤は、電子を別の物質に移動させ、それによって酸化される。

電子を「寄付」するので、電子供与体とも呼ばれます。

酸化および還元は、酸化数の変化を適切に意味する。実際の電子の移動は決して起こり得ない。

したがって、酸化は、酸化数の増加、および酸化数の減少としての減少としてよりよく定義される。

平衡(イキリブリアム)

平衡の概念は、化学の文脈において科学全体にわたって広く使用されているが、化学組成の多数の異なる状態が可能な場合にいつでも発生する。

例えば、相互に反応することができるいくつかの化合物の混合物、または物質が複数の種類の相に存在することができる場合。

平衡状態の化学物質の系は、たとえ変化しない組成を有するとしても、しばしば静的ではない。

物質の分子は相互に反応し続け、したがって動的平衡を生じる。したがって、このコンセプトは、化学組成などのパラメータが経時的に変化しない状態を記述する。